|

|

|

|

|

|

|

|

Die Collectio Danieliana

Die Handschrift 442 (s. X l/2) der Berner Burgerbibliothek enthält, wie schon seit langem bekannt ist, auf den ersten 36 Blättern eine kleine Kanonessammlung in 195 Kapiteln, in der unter anderem die CA und Auszüge aus den Falschen Dekretalen Pseudoisidors enthalten sind.[1] Die Sammlung wirkt auf den ersten Blick wie eine der vielen kanonistischen Materialsammlungen, die uns aus dem 10. Jahrhundert bekannt sind.[2] Auffällig an der Sammlung der Berner Handschrift, künftig nach dem frühneuzeitlichen Besitzer der Handschrift, François Daniel, einem Studienfreund Calvins aus Orleans,[3] Collectio Danieliana genannt, ist allenfalls die einigermaßen durchgehaltene Beschränkung auf ein eng umrissenes Thema, nämlich auf das kirchliche Prozesswesen. Bei näherem Zusehen fällt die ausgebreitete kanonistische Gelehrsamkeit des Autors der Sammlung auf, die für das 10. Jahrhundert nicht gerade üblich wäre. Unter den Quellen finden sich unter anderem Isidor von Sevilla, Gregor der Große, dieCollectio Vetus Gallica, die Collectio Quesnelliana, die Collectio Hispana, die Collectio Dionysio-Hadriana, die Statuta ecclesiae antiqua in ihrer ursprünglichen Gestalt (also nicht als 4. Konzil von Karthago, wie sie über die Hispana und Pseudoisidor weite Verbreitung gefunden haben), Pseudoisidor, Benedictus Levita, das westgotische Breviar, die Epitome Aegidii zum Breviar und die kaum verbreitete Epitome Parisiensiszum Breviar. Hinzu kommen noch eigentümliche Fälschungen, die sich vor der Coll. Dan. nicht nachweisen lassen. Eine Untersuchung der der Coll. Dan. eigentümlichen Fälschungen zeigt Spuren der pseudoisidorischen Werkstatt. Als c. 135 überliefert Coll. Dan. ein Fälschungsmosaik, das in der Textabfolge Ben. 2,381a-d entspricht. Vergleicht man Coll. Dan. c. 135d mit den Parallelen Ben. 2,381d einerseits und dem Brief des Ps.-Damasus an die afrikanischen Bischöfe[4] in der Form der HGA[5] andererseits, so ergibt sich, dass Coll. Dan. nicht aus Ben. abgeleitet sein kann:

Am Schluss von c. 135d hat sich der Autor von Coll. Dan. durch CA 2a inspirieren lassen:

Es liegt auf der Hand, dass diese Textmixtur aus Ben. 2,381d, Ps.-Damasus und CA 2a kaum das Werk eines Kanonessammlers des 10. Jahrhunderts sein kann. Nur wer in die Arbeitsweise der pseudoisidorischen Werkstatt eingeweiht war, konnte diesen Text produzieren. Ein weiteres Beispiel: Coll. Dan. c. 144f steht am Anfang einer Textreihe (bis c. 145h), die Ben. 2,381r-aa entspricht; der Text findet sich in gekürzter Form auch in Ben 3,109. Vorlage ist das bereits verfälschte c. 3 des Briefes Innocenz' I. am Bischof Victricius von Rouen (JK 286) der HGA[6]. Textverhältnisse:

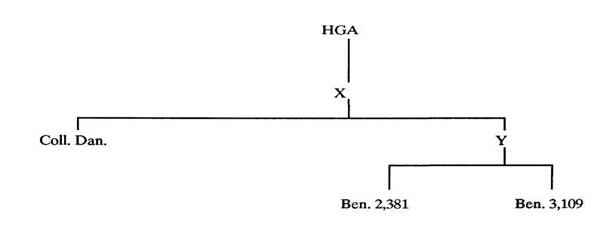

Da sich Coll. Dan. und die beiden Texte von Ben. weiter von der echten Hispana entfernen als die HGA[7], müssen alle drei Texte letztlich auf die HGA zurückgehen. Sie können jedoch wegen mehrerer gemeinsamer Abweichungen[8] nicht unabhängig voneinander auf die HGA zurückgegriffen haben. Da Ben. 3,109 kürzer als die beiden anderen Texte ist, kann er nicht deren Quelle sein. Wegen des allein in Ben. 3,109 erhalten gebliebenen et clericos kann aber auch keiner dieser beiden Texte Quelle von Ben. 3,109 sein. Ben. 2,381 kann wegen mehrerer Abweichungen von der HGA[9], die sich in Coll. Dan. nicht finden, nicht Quelle von Coll. Dan. sein. Umgekehrt kann aber auch Coll. Dan. nicht Quelle von Ben. 2,381 sein. Dies geht erstens aus der quellentreuen Form cleri bei Ben. 2,381 gegenüber clericorumin Coll. Dan. hervor, zweitens vor allem daraus, dass Ben. 2,381 und Ben. 3,109 eine gemeinsame, von Coll. Dan. verschiedene Quelle zugrunde liegen muss.[10] Die einzige Erklärung, die alle textlichen Besonderheiten berücksichtigt, ist folgende: Aus der HGA ist eine (verlorene) Stammfälschung abgeleitet (X). Diese Stammfälschung ist unmittelbare Quelle von Coll. Dan. und über eine (ebenfalls verlorene) Zwischenfälschung (Y) mittelbare Quelle von Ben. 2,381 und Ben. 3,109. Graphisch dargestellt:

Um genaueren Aufschluss über das Aussehen der Stammfälschung X zu gewinnen, müssen wir uns mit dem Aufbau von Coll. Dan. beschäftigen. Die Reihe Coll. Dan. c. 134-138 entspricht in der Textabfolge Ben. 2,381a-q und die Reihe Coll. Dan. c. 143f-144h Ben. 2,381r-aa. Da Coll. Dan. und Ben. 2,381 nicht voneinander abhängig sind, sondern auf eine gemeinsame Quelle, nämlich beide letztlich auf die Stammfälschung X zurückgehen, andererseits aber eine identische Textabfolge aufweisen, liegt die Vermutung nahe, dass diese Textabfolge bereits Merkmal der Stammfälschung gewesen ist. Es bleibt zu prüfen, ob auch Coll. Dan. c. 139-143e schon Bestandteil der Stammfälschung waren. Auch hier helfen uns die Reihenverhältnisse in Coll. Dan. einerseits und bei Ben. andererseits weiter. Es entsprechen einander'

Wir haben festgestellt, dass Ben. 2,381 vermutlich auf eine Stammfälschung zurückgeht, die auch Quelle für Coll. Dan. gewesen ist. Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass auch Ben. 1,396-400 und Ben. 3,436-438 reihentreu mit Texten aus der Coll. Dan. übereinstimmen. Anhand von Ben. 3,436 = Coll. Dan. c. 143b lässt sich zeigen, dass die einander entsprechenden Reihen Coll. Dan. c. 143b-d und Ben. 3,436-438 auf eine gemeinsame (verlorene) Vorlage zurückgehen.[11] Es spricht nichts dagegen, auch diese Vorlage mit der Stammfälschung Xzu identifizieren. Diese Stammfälschung müsste wegen der Reihe Ben. 1,396-400 = Coll. Dan. c. 137b-d,143a-b jedenfalls umfangreicher gewesen sein als Ben 2,381. Es spricht somit alles dafür, dass sie mindestens die Texte von Coll. Dan. c. 134-144h umfasste. Es bleibt zu prüfen, ob diese Stammfälschung die erste Verfälschungsstufe der pseudoisidorischen Werkstatt darstellt, oder ob sie ihrerseits bereits auf verfälschten Texten beruht. Anhand von Coll. Dan. c. 144h=Ben. 2,381aa=Ben. 3,37 lässt sich zeigen, dass mindestens noch eine Verfälschungsstufe vor der Stammfälschung X gelegen haben dürfte. Alle drei Texte gehen letztlich auf c. 36 des Briefes Innocenz' I. an Bischof Florentius von Tivoli (JK 317) der Dionysio-Hadrianazurück. Der Text ist stark bearbeitet[12]. Ben. 3,37 ist Teil einer umfangreichen Exzerptreihe aus der Dionysio-Hadriana[13]und kann infolgedessen weder aus der Stammfälschung X noch aus einer ihrer Ableitungen bei Ben. oder in der Coll. Dan. genommen sein. Da der Text von Ben. 3,37 von Kleinigkeiten abgesehen mit Ben. 2,381aa und Coll. Dan. c. 144h - folglich auch mit deren zu vermutender gemeinsamer Vorlage - übereinstimmt, muss die Stammfälschung X und damit mittelbar Ben. 2,381aa und Coll. Dan. c. 144h die Hadriana-Reihe am Anfang von Buch 3 oder deren Quelle benutzt haben. Die Quelle dieser Reihe ist, wie E. SECKEL gezeigt hat,[14] nicht ein vollständiges Exemplar der Dionysio-Hadriana, sondern ein Auszug aus dieser Sammlung. Anhand von Ben. 3,33 = Coll. Dan. c. 39 lässt sich zeigen, dass Coll. Dan nicht auf Ben. Buch 3, sondern auf diesen Hadriana-Auszug,der seinerseits bereits verfälscht war, zurückgeht.[15] Die Abhängigkeitsverhältnisse lassen sich demnach wie folgt darstellen:

Der Autor von Coll. Dan. hatte somit Zugang zu Materialien der pseudoisidorischen Werkstatt. Damit ergibt sich die Frage, ob die Exzerpte aus den Falschen Dekretalen, die in Coll. Dan. zitiert sind,[16] aus derjenigen Form der Falschen Dekretalen stammen, die schließlich von den Fälschern verbreitet wurde, oder ob den Exzerpten der Coll. Dan. ein Entwurf der Falschen Dekretalen zugrunde liegt, oder ob es sich bei diesen Exzerpten um von Pseudoisidor bzw. von einem Mitglied des pseudoisidorischen Kreises weiter interpolierte Fälschungen handelt. Eine Untersuchung der Texte aus den Falschen Dekretalen zeigt, dass mehrere von ihnen in der Textgestalt von der von den Fälschern verbreiteten Form erheblich abweichen und zusätzliche Interpolationen enthalten. Wenn es sich erweisen ließe, dass einige dieser Interpolationen auch sonst bei Pseudoisidor vorkommende Wendungen enthalten, wäre ein zusätzliches Indiz dafür gewonnen, dass der Interpolator der Exzerpte dem pseudoisidorischen Fälscherkreis angehörte. Eine solche Interpolation findet sich tatsächlich in c. 8 der Coll. Dan., das auf den Excerptiones ex synodalibus gestis sancti Silvestri papae[17]fußt:

Der Interpolator hat den Text stark verändert, indem er den Rechtsschutz, den die Quelle lediglich Kardinalpriestern und -diakonen gewährt, auf alle Priester und Diakone ausdehnt und außerdem in zwei Fällen die Zahl der geforderten Zeugen erheblich erhöht. Die textkritisch interessanteste Interpolation besteht in den Anforderungen, die Coll. Dan. an die Zeugen stellt, und für die sich bei Ps.-Silvester keine Parallele findet. Eine nahezu wörtliche Parallele dafür liegt bei Ps.-Anacletus vor: Accusatio quoque eorum ... nonnisi ab idoneis et probatissimisviris, qui et suspicionibus et sceleribus careant, fieri debet. Ein weiteres Beispiel: Auch in Coll. Dan. c. 13 ist Pseudoisidor mit Hilfe von Pseudoisidor interpoliert. Vorlage von Coll. Dan. ist der angebliche Brief des Papstes Evaristus an die ägyptischen Bischöfe, aus dem sich der Autor von Coll. Dan. ein kurzes Stück herausgesucht hat.[19] In der Fassung der Falschen Dekretalen verlangt dieses Stück, vor Entgegennahme der Anklage solle unter anderem die suspicio des Anklägers geprüft werden. Coll. Dan. fälscht zu suspicio hinzu: vel infamia, mores, conversatio, fides et vita. Dies ist nicht nur eine Pseudoisidor durchaus kongeniale Ergänzung, sondern die Zusammenstellung conversatio, fides et vita ist ein von den Fälschern eigens hergestellter Katalog von Anforderungen an einen Ankläger.[20] Auch c. 15 der Coll. Dan., ein Fragment aus Ps.-Fabianus,[21] weicht etwas von der üblichen Fassung bei Pseudoisidor ab. An einer Stelle trifft die scheinbare Interpolation genau die Quelle des falschen Papstbriefes (CA 14, kaum eine der Parallelen bei Ben.: 1,401 oder 3,85): Coll. Dan. schreibt nämlich aliquibus sceleribus inretiti, während das in CA 14 und den beiden genannten Ben.-Stellen vorhandene aliquibus bei Ps.-Fabianus fehlt.[22] Es ist kaum anzunehmen, dass ein Interpolator, der mit der pseudoisidorischen Werkstatt nichts zu tun hat, in der Lage gewesen wäre, seine Vorlagen mit Hilfe von Pseudoisidor gefälschter Wendungen zu verändern und eine Interpolation vorzunehmen, die zwar am Sinn des Textes nichts ändert, dafür aber den Wortlaut der (von Pseudoisidor gefälschten) Quelle seiner Vorlage trifft. Doch nicht nur in die fälschungstechnische Arbeitsweise des pseudoisidorischen Kreises gibt uns Coll. Dan. bisher unbekannte Einblicke. Anhand von c. 149k können wir den Gedankengang der Fälscher bei der Anfertigung einer ganzen Fälschungskette von der echten Ausgangsquelle bis zum Endpunkt lückenlos nachvollziehen. Quelle von Coll. Dan. c. 149k ist die Paulus-Sentenz 3, 6, 8 desBreviars.[23] Diese Quelle erklärt condiciones, also private Rechtsgeschäfte, die gegen Gesetze, kaiserliche Dekrete oder gegen die guten Sitten verstoßen, für kraftlos. Auf der ersten, vergleichsweise harmlosen Verfälschungsstufe, die in Coll. Dan. c. 149k vorliegt, wird die Gültigkeit der condiciones zudem an die Übereinstimmung mit dem Kirchenrecht, nämlich mit den canones und den decreta praesulum gebunden.[24] Die zweite, in CA 37a[25] vorliegende Verfälschungsstufe gibt dem Text eine neue Qualität. Die neugeschaffene Norm gilt nicht mehr für private Rechtsgeschäfte {condiciones), sondern für das öffentliche Recht, für Herrschergesetze (constitutiones). Durch die Änderung weniger Buchstaben schaffen die Fälscher so neues Recht: Herrschergesetze sind an die Übereinstimmung mit den canones et decreta praesulum Romanorum vel bonos mores gebunden. In dieser Prägnanz ist ein vergleichbarer Rechtssatz vor Pseudoisidor nicht zu finden: Kaiserrecht ist null und nichtig, wenn es gegen Kirchenrecht verstößt. Die nächste und letzte Verfälschungsstufe geht noch einen Schritt weiter: Ben. 3,346 fügt hinter praesulum Romanorum noch seu reliquorum pontificum ein.[26] Damit sind alle Bischöfe in dieser Hinsicht dem Papst gleichgestellt. Ein Kaisergesetz, das gegen von beliebigen Bischöfen gesetztes Recht verstößt, wird für kraftlos erklärt. Offenbar haben die Fälscher aber selbst erkannt, dass damit der Bogen überspannt war: In den Falschen Dekretalen findet sich der Satz nicht wieder. In der Form von CA 37a hatte der Satz jedoch mehr Erfolg als irgendeine andere Bestimmung der CA: Kaum eine Rechtssammlung zwischen Pseudoisidor und Gratian mochte auf ihn verzichten.[27] Nachdem geklärt ist, in welchem Umkreis die Texte der Coll. Dan. entstanden sind, bleibt der Aufbau der Sammlung zu untersuchen. Dabei stellt sich heraus, dass die Coll. Dan. - ähnlich wie die Kapitularien des Benedictus Levita - weitgehend aus Exzerptreihen mit gelegentlichen Einsprengseln anderer Provenienz besteht:

Die am stärksten verfälschten Partieen der Sammlung finden sich in dem Mittelstück c. 134-154, das sich auch dadurch von den übrigen Teilen unterscheidet, dass die Kapiteleinteilung recht willkürlich erscheint und dass jede Rubrizierung und Inskription fehlt. Ein neues Kapitel wird lediglich durch CAP. bzw. CP. eingeleitet. In den anderen Teilen finden sich fast durchgängig meist zutreffende Inskriptionen und häufig auch - gewöhnlich aus der Vorlage übernommene - Rubriken. Unterschiede sind auch in der Tendenz festzustellen. Während in c. 134-154 und in den vorangehenden CA die üblichen pseudoisidorischen Tendenzen - besonders der Schutz des Bischofs im Strafprozess - hervortreten, finden sich in den übrigen Teilen Interpolationen zugunsten anderer Weihegrade, nämlich der Priester und Diakone. Ein Beispiel haben wir schon untersucht: Coll. Dan. c. 8 (aus Ps.-Silvester), wo der Rechtsschutz, den die Quelle den Kardinalpriestern und -diakonen gewährt, auf alle Priester und Diakone ausgeweitet wird. Weiter geht Coll. Dan. c. 12, eine aus Ps.-Evaristus übernommene Stelle,[32] in der alle Gläubigen aufgefordert werden, notfalls sogar ihre Seele für ihren Bischof einzusetzen: Der Autor von Coll. Dan. macht aus dem episcopus seiner Vorlage einen sacerdos. In c. 30 (aus c. 8 des Konzils von Karthago der Dionysio-Hadriana[33]) geht es der Quelle von Coll. Dan. darum, die Anklagemöglichkeiten gegen Bischöfe einzuschränken; Coll. Dan. ändert episcopos vel maiores natu zu presbyteros. Der Autor von Coll. Dan. überträgt auch Verbote, die für Bischöfe gelten, auf die Priester: Die Quelle von Coll. Dan. c. 44 (Konzil von Sardika der Dionysio-Hadriana c. 1[34]) verbietet die Translation von Bischöfen. Coll. Dan. bezieht das Verbot auf Priester und macht aus dem episcopusseiner Vorlage einen presbyter - vielleicht um ihm nicht genehme Versetzungen von Priestern von einer Stelle auf eine andere zu verhindern. Sind diese Verfälschungen zugunsten der Priester noch einigermaßen verständlich, so ergeben sich bei den Verfälschungen zugunsten der Diakone gelegentlich merkwürdige Resultate: Coll. Dan. c. 177 greift auf Coll. Dan. c. 18 zurück, das seinerseits CA 3i zitiert. Dort hieß es: Nam si suis fuerit quis (scil: episcopus) rebus expoliatus, aut, quod absit, quod alienum ab omnibus esse debet fidelibus, a sede propria eiectus aut in detentione aliqua a suis ovibus fuerit sequestratus, tunc canonice, antequam in pristino restituatur honore, et sua omnia, quae ab insidiis inimicorum suorum ei ablata fuerant, redintegrentur, convocari nec iudicari potent ...[35]In Coll. Dan. c. 177 wird daraus: Nam si fuerit quis levitarum suis rebus expoliatus, aut, quod absit, quod alienum ab omnibus debet esse fidelibus, a sede propria eiectus aut in detentione aliqua sequestratus aut excommunicatus,antequam pristino restituatur honore[36] usw. Der Interpolator hat zwar gemerkt, dass es merkwürdig wäre von den oveseines Diakons zu reden, hat aber die bischöfliche sedes im Text stehen gelassen und auch an dem feierlichen Ton des Textes nichts geändert. Dem Autor liegt daran, die Anklage gegen Diakone ebenso zu erschweren, wie dies die pseudoisidorischen Fälscher mit der Anklage gegen Bischöfe gemacht haben. Wie in c. 177 hat er in allen Kapiteln von c. 175-181 jedesmal episcopus zu levitaumgewandelt, um so den Schutz der Diakone zu erhöhen.

Auch die Rezeptionsgeschichte der Coll. Dan. spricht dafür, dass sie im Umkreis der pseudoisidorischen Werkstatt entstanden ist. An drei Stellen lassen sich Spuren der Coll. Dan. in anderen kanonistischen Texten nachweisen: in der Handschrift Paris, Bibl. nat. lat. 12445, s. IXmed., in den in der Handschrift Berlin, Deutsche Staatsbibl. Phillipps 1764 (s. IX/X, Kirchenprovinz, Reims, Bibliotheksheimat Soissons), überlieferten Sammlungen Hinkmars von Laon[38] und in einem vereinzelten Kapitel imÜber Tarraconensis[39]. Auf f. 166V von Paris,

Bibl. nat. lat. 12445 haben drei Hände verschiedene Texte

nachgetragen.[40] Die erste Hand

hat den normalen Text der Handschrift geschrieben, hier den Schluss der

CA. Die zweite Hand hat unmittelbar im Anschluss daran etwa eine halbe

Spalte Texte eingetragen, die aus den CA zu stammen scheinen. Die Texte

sind in drei Kapitel eingeteilt: Das erste entspricht CA 35-41, das

zweite CA 42 und das dritte dem Anfang von CA 43 (der Rest dieses

Kapitels fehlt, weil die Seite zu Ende ist). Die dritte Hand hat

zwischen den Text der CA und die neue, scheinbar aus der gleichen

Quelle stammende Textreihe ein Verweiszeichen an den oberen Rand der

Seite eingetragen, wo die Unterschrift Hinkmars von Laon zu seinem

Unterschriftenwerk vom 8. Juli 869 überliefert ist.

Außerdem sind die von der zweiten Hand geschriebenen Texte -

vielleicht von der dritten Hand -durchgestrichen. Uns interessiert hier

der von der zweiten Hand geschriebene Eintrag. Es handelt sich

nämlich, wie eine genauere Prüfung zeigt, nicht um

Exzerpte aus den CA, sondern um c. 130-132 (Anfang) der Coll. Dan. Dies

ergibt sich aus folgendem: Textumfang, Textgestalt und Kapiteleintei Die zweite Rezeption der Coll. Dan. findet sich in einer Sammlung, die in der Berliner Phillipps-Handschrift 1764 überliefert ist. Die Sammlung wird mit der Rubrik der CA eingeleitet; die Texte stammen jedoch nicht unmittelbar aus der CA-Überlieferung, sondern haben Entsprechungen in der Coll. Dan., die in c. 66-129 die CA enthält. Nach der Bibliotheksheimat der einzigen bekannten Handschrift nennen wir diese Überlieferung Capitula Angilramni Suessionensia (CAS). Es entsprechen einander:

Auf diese Textreihe folgen sieben Kapitel, die mit Coll. Dan. nichts zu tun haben und deshalb hier außer Betracht bleiben können. Sieht man von dem Anfang von c. 2 (= CA 51) ab, so hat jedes Kapitel der CAS eine Parallele in Coll. Dan. Auch im Text stimmen CAS und Coll. Dan. bis in unsinnige Lesarten hinein miteinander überein.[45] Daraus ergibt sich, dass die CAS aus Coll.Dan. abgeleitet sein müssen, wenn auch vielleicht aus einer Form der Coll. Dan., die sich von der in der Berner Handschrift überlieferten etwas unterschied. So scheint in der unmittelbaren Vorlage von CAS das in CAS rezipierte CA 51 nicht (mehr?) durch c. 7 des Konzils von Sardika[46] ersetzt gewesen zu sein. Zu der Rezeption von Coll. Dan. im Liber Tarraconensis lässt sich nicht viel sagen. Der Liber Tarraconensishat in c. 220 des sechsten Buches[47] c. 177 der Coll. Dan. aufgenommen. Dies ergibt sich aus der beiden Sammlungen gemeinsamen Zuschreibung des Textes an Papst Innocenz und aus der in beiden Sammlungen vorhandenen Interpolation des Textes zugunsten der Diakone, die, wie wir gesehen haben, für Coll. Dan. typisch ist.[48] Auf welchem Wege Coll. Dan. c. 177 in den Liber Tarraconensis gekommen ist, ist nicht festzustellen. Fassen wir zusammen: Die Collectio Danieliana ist in einer Handschrift des 10. Jahrhunderts überliefert, die sicher nicht das Original ist. Die Sammlung überliefert Texte aus der Werkstatt der pseudoisidorischen Fälscher, die wir in diese Form aus den sonst bekannten Werken Pseudoisidors nicht kennen und dürfte im Umkreis der Fälscher entstanden sein. In Coll. Dan. sind echte Texte wie auch Texte pseudoisidorischer Herkunft in einer Priester und Diakone begünstigenden Weise interpoliert. Autor dürfte mithin ein Mitglied des Fälscherkreises sein, der einem dieser Ordines angehörte. Die Fälschungstechnik lässt einen Einblick in die komplizierten Fälschungsverfahren der pseudoisidorischen Werkstatt zu. Rezipiert wurde die Sammlung, so weit bekannt, an drei Stellen: 1. in der Handschrift Paris, Bibl. nat. lat. 12445; 2. in den CAS, die fast ausschließlich Auszüge aus der Coll. Dan. enthalten; 3. im Liber Tarraconensis, also zweimal im dritten Viertel des 9. und einmal in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Die folgende Edition hält sich so eng wie möglich an die einzige überliefernde Handschrift. Lediglich offenkundige Schreiberversehen wurden berichtigt; der Text der Handschrift wird in diesem Fall im Apparat mitgeteilt. Dabei wurde in Kauf genommen, dass gelegentlich der Text grammatikalisch unkorrekt ist, sofern die Unkorrektheit durchgehalten wird und folglich kaum auf Schreiberversehen zurückzuführen ist (z. B. c. 8, Z. 41). Auch scheinbar falsche Lesarten, die sich jedoch in gleicher Form in anderen pseudoisidorischen Texten, insbesondere in den CAS wiederfinden, wurde in den Text aufgenommen. Nicht handschriftlich belegte Zeichen werden im Text durch spitze Klammern (<>) kennntlich gemacht; die Lesart der Handschrift wird im Apparat mitgeteilt. Die in der Coll. Dan. in cc. 66-129 überlieferten CA sind an dieser Stelle nicht erneut abgedruckt, da sie bereits oben S. 71ff. implizit mitediert sind (Handschrift Bn). Wie in der CA-Edition wird für die Handschrift Bern, Burgerbibliothek 442 die Sigle Bn verwendet. Ein Kommentar zu jedem Kapitel diskutiert die Frage der materiellen und, so weit möglich, der unmittelbaren Vorlage sowie das Verhältnis von Coll. Dan. zu anderen pseudoisidorischen Texten.

[1] Der früheste Hinweis auf die Handschrift findet sich in dem Handschriftenkatalog von J. R. Sinner, Catalogus Mss Bibliothecae Bernensis ..., Bern 1760, S. 46ff. Sinners Katalog hat sich insofern verhängnisvoll ausgewirkt, als das Entstehungsdatum der Handschrift um 300 Jahre zu spät ins 13. Jahrhundert gesetzt ist. Dieser Datierung folgend glaubte Hinschius auf die Handschrift für seine Ausgabe der CA verzichten zu können und begnügte sich mit einem Hinweis auf den Codex, den er selbst nicht gesehen hatte, vgl. ed. Hinschius, S. CLXIII. Der zweite Handschriftenkatalog der Berner Burgerbibliothek von H. Hagen, Catalogus Codicum Bernensium, 1875, S. 385 schaffte zwar die falsche Datierung Sinners aus der Welt und setzte die Handschrift richtig ins 10. Jahrhundert, doch dafür bleibt Hagens Beschreibung noch hinter der Sinners zurück, so dass der Benutzer des Katalogs vermuten muss, die Handschrift enthalte in ihrem kanonistischen Teil vornehmlich patristische Texte und die CA. Die erste Beschreibung, die den Inhalt der Handschrift zwar sehr summarisch, aber doch wesentlich korrekter als alle ihre Vorgänger charakterisiert, stammt von Mordek, Kirchenrecht und Reform, S. 154f. (besonders S. 155, Anm. 271). Mordekdatiert die Handschrift in die erste Hälfte des 10. Jahrhunderts; vgl. auch Bischoff bei Eckhardt, MGH LL nat. Germ. 4,1, S. XVIII, der die Handschrift in das Ende des 9. oder das erste Viertel des 10. Jahrhunderts setzt. [2] Vgl. Fournier-Le Bras, Hist. des coll. can. 1, S. 268ff., wo - Poenitentialien nicht gerechnet - zwei Dutzend solcher "collections mineures" beschrieben sind, ohne dass damit auch nur annähernd Vollständigkeit erreicht wäre. [3] Vgl. R. d'Amat, Artikel Daniel (Pierre), in: Dictionnaire de Biographie française 10, 1962, S. 115. Eine eigene Untersuchung über François Daniel, den Vater Pierres, scheint nicht zu existieren.. [4] Ed. Hinschius,S. 503,4f. [5] Vat. lat. 1341, f. 118va. [6] Ed. Seckel,NA 35, 1910, S. 496f [7] Die einzige, wenig beweiskräftige Ausnahme ist reverentia custodiri statt reverentiam custodire in der HGA. [8] maioris statt superioris; cui statt alicui;depositus statt submotus. [9] iurgium statt iudicium; ecclesiaeRomanae statt Romanaeecclesiae; nisi fuerit provocatum interpoliert; per statt post. [10] Wegen des beiden Kapiteln gemeinsameniurgium statt iudicium. [11] Vgl. unten. [12] Vgl. im einzelnen Seckel, NA 35,1910, S. 501. [13] Vgl. Seckel, NA 39,1914, S. 329ff. [14] Vgl. Seckel, NA 39,1914, S. 330f. [15] Vgl. im einzelnen unten. [16] c. 7=Ps.-Silvester, ed. Hinschius, S. 449,16-20; c. 8 = ebd., S. 449,21-26; c. 9 = ebd., S. 449,26-28; c. 10 = ebd., S. 449,28f.; c. 11 = Ps.-Anacletus, ebd., S. 84,16f.; c. 12 = Ps.-Evaristus, ebd., S. 91,24-27; c. 13 = ebd., S. 92,5-10; c. 14 = Ps.-Fabianus, ebd., S. 158,19-22; c. 15 = ebd., S. 162,10-15 und 162,28-163,1; c. 16 = ebd., S. 163,10-15; c. 55 = Ps.-Silvester, ebd., S. 449,16-26; c. 56 = gefälschter Brief der orientalischen Bischöfe an Iulius I., ebd., S. 462,19-23; c. 57=Ps.-Iulius, ebd., S. 473,5-7 und 474,5-8; c. 173=Ps.-Calixtus, ebd., S. 142,5-10; 141,28-142,1; 142,15-17; 142,1-4; c. 174 = Ps.-Anacletus, ebd., S. 73,13-21; c. 175 zusammengesetzt aus Ps.-Lucius, ebd., S. 178,27-179,4 und Ps.-Anacletus, ebd., S. 84,17. [17] Ed. Hinschius,S. 449,21-26. Dass Coll. Dan. hier tatsächlich auf den Excerptiones Pseudosisidors und nicht unmittelbar auf dem Constitutum Sitvestri fußt, geht aus der Inskription des aus der gleichen Quelle stammenden c. 7 der Coll. Dan. hervor (ed. Hinschius, S. 449,16-20). Dort heißt es: IN DECRETALIBUS APOSTOLICORUM SANCTORUM URBIS ROME. IN EXCERPTIONE QUADAM EX SYNODALIBUS GESTIS SANCTI SILVESTRIPAPAE. Mit den decretales apostolicorum sanctorum urbis Rome dürften die Falschen Dekretalen bzw. ein Entwurf dazu gemeint sein, zumal dort die Inskription zu Ps.-Silvester (ed. Hinschius, S. 449,lf.) lautet: Incipiunt excerpta quaedam ex synodalibus gestis sancti Silvestri papae. [18] Ed. Hinschius,S. 449,21-26 (verglichen mit Vat. lat. 630, f. 183va = V; Vat. Ottob. lat. 93 f. 103ra;New Haven, Beinecke Library 442, f. 74ra [19] Ebd., S. 92,5-9. [20] Vgl. Seckel, NA 31,1906, S. 129f. [21] Ed. Hinschius,S. 162,10-15. 4 [22] Und zwar nicht nur in der ed. Hinschius, sondern auch in allen mir bekannten Pseudoisidor-Handschriften. [23] Ed. Haenel,S. 382: Condiciones contra leges et decreta principum vel bonos mores adscriptae nullius sunt momenti. [24] Condiciones contra canones et leges vel decreta praesulum vel principum vel bonos mores nullius sunt momenti. [25] Constitutiones contra canones et decreta praesulum Romanorum vel bonos mores nullius sunt momenti. [26] Ed. Baluze,Capitularia Regum Francorum 1, Sp. 1099f. und ed. Pertz, MGH LL 2, 2, S. 124: Constitutiones contra canones et decreta praesulum Romanorum seu reliquorum pontificum vel bonos mores nullius sunt momenti. [27] Vgl. oben zu CA 37a, S. *. [28] Ed. Dümmler,MGH Poetae 1, S. 287,1-9. [29] Es ist zu erwägen, ob nicht die gesamte Reihe Coll. Dan. c. 135-154 aus der Stammfälschung X (vgl. oben S. 115f.) stammt, da die Quellen der Stammfälschung (vor allem Dionysio-Hadriana, Hispana sowie Breviar mit Epitomai)auch die Hauptquellen dieser Gruppe sind. [30] Zu den ERA- bzw. HIRA-Inskriptionen als Kennzeichen von aus der Collectio Vetus Gallica stammenden Texten vgl. zuletzt Mordek, Kirchenrecht und Reform, S. 22 und öfter. [31] Vgl. ebd., S. 209, Anm. 6. [32] Ed. Hinschius,S. 91,24-27. [33] Ed. Munier,Corp. Christ. 149,1, S. 135,72-79. [34] Ed. Turner,EOMIA 1, 2, 3, S. 452f. [35] Z. 89ff. [36] Z. 692ff. [37] Seckel, Artikel Pseudoisidor, S. 286,1f. [38] Ed. R Schieffer, MGH Conc. 4, Suppl. 2, 2003, S. 42-55. Zu dieser Handschrift vgl. die minutiöse Analyse Fuhrmanns, Einfluß und Verbreitung 3, S. 672ff. Die in dieser Handschrift überlieferten CAS sind seit mehr als 90 Jahren bekannt, vgl. V.Rose,Die Handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin 12: Verzeichnis der lateinischen Handschriften 1: Die Meerman-Handschriften des Sir Thomas Phillipps, 1893, S. 190ff. Infolge eigentümlicher Umstände ist es bis Fuhrmann nie zu einer Veröffentlichung - abgesehen von Roses in "altfränkischer Art" gehaltener Beschreibung (Fuhrmann, a. a. O., S. 637) - über die Sammlung gekommen: Schon Hinschius wollte die Handschrift einsehen, die sich damals noch auf dem Landsitz von Sir Thomas Phillipps in Middlehill befand, doch der Besitzer hielt sich gerade in London auf, als Hinschiusnach Middlehill kam, und man teilte ihm mit, es befinde sich niemand in Middlehill, der ihm die Bibliothek öffnen könne (Hinschius,S. XIV, Anm. 4). E. Seckel hat den Codex im Zusammenhang mit seinen Studien zu Benedictus Levita untersucht und eine Manuskript mit vielen wertvollen Hinweisen hinterlassen, das nie veröffentlicht wurde, und, wie sich nach Auffinden von Coll. Dan. herausstellt, auch von falschen Voraussetzungen ausgeht. Ich möchte Herrn Prof. Dr. Horst Fuhrmann auch an dieser Stelle danken, der mir vor vielen Jahren Einblick in das in seinem Besitz befindliche Manuskript gewährt hat. Zu diesem Manuskript und seinem Zustand vgl. FuhrmannsEinleitung zu Seckel, Die erste Zeile Pseudoisidors, die Hadriana-Rezension In nomine domini incipit praefatio libri huius und die Geschichte der Invokationen in den Rechtsquellen, hg. v. H.Fuhrmann, SB Berlin, 1959, Nr. 4, S. 4ff. [39] LT 6,220. [40] Diese Seite ist abgebildet bei Fuhrmann, Einfluß und Verbreitung 3, hinter S. 656. [41] Ed. Turner,EOMIA 1, 2, 3, S. 460,2-462,27, vgl. oben. [42] Der Text ist in Coll. Dan. nicht überliefert, vgl. vorige Anm. [43] Der Text bricht wegen Lagenverlusts der Handschrift mit causam dicendam venerint (Z. 107) mitten im Satz ab. [44] Der Text setzt mit proprias primo recipi(Z. 108) mitten im Satz ein. [45] So schreiben beide Sammlungen in Coll. Dan. c. 155d = CAS 61c: Nam (statt richtig Tam) in civili negotio quam in criminali actione und in c. 155g=CAS 61f: Inter (statt richtig Ante) inscriptionem nemo efficitur criminosus usw. [46] 2Vgl. oben. [47] Benutzt nach Vat. lat. 6093. [48] Vgl. oben. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||